陈树兰教授(右)和刘志军主任(中)在不同阶段为救治邬新荣(左)倾尽全力。

邬新荣(左)到陈树兰教授家探望她。

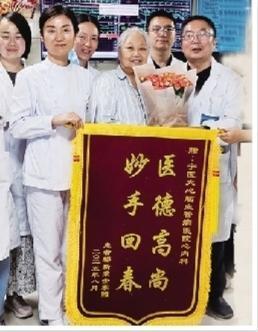

邬新荣(中)给刘志军团队送上锦旗致谢。

1983年,中卫市沙坡头区患者邬新荣的心脏病还是当时医学界的难题;2025年,同样的疾病已能通过常规手术治疗。邬新荣的个人病历,恰如一部微缩的宁夏心脏医学发展史。而她跨越42年的两次“得救”,不仅是医学技术的胜利,更是两代医者用仁爱在时光中接力的必然结果。

A

罕见双旁道作祟 产妇心跳超两百

医生冒险施救夺回生机

“身上都凉透了,就心窝子这一小块,还残存着一点儿温热气……”

对68岁的邬新荣来说,1983年冬天那次濒死的记忆,身体被掏空般的虚弱,都清晰得如同昨日。

11月5日傍晚,回忆起42年前的那个冬天,邬新荣语气里仍有一丝劫后余生的微颤。

“那年我生了一对双胞胎,孩子才刚刚满月,一天,我的心脏突然狂跳,每分钟超过200次,就像失控的野马在胸腔里狂奔,喘不上气。”当地医院束手无策,随即转到宁夏附属医院(现宁夏医科大学总医院)就诊。当时,26岁的邬新荣已经意识模糊、四肢冰凉。“我感到身上特别冰,冰到我竟然把脚搭在病床冰凉的钢管上试图取暖。”邬新荣说,当时她就像一盏快耗尽油的灯,火光忽明忽暗,一阵风就能吹灭。

经医生诊断,邬新荣为预激综合征B型。在那个年代,治疗这种疾病的有效药物寥寥无几,成熟的治疗手段更是一片空白。“陈树兰院长(原宁夏医学院院长)是我的主治医生,我隐约听到她低声和其他医生说‘休克、药物无效、唯一的希望’……”

病房外,邬新荣的父亲邬守林用颤抖的手签下了病危通知书。

为将刚为人母的邬新荣从休克边缘拉回来,时年53岁的陈树兰决定冒险尝试电转律治疗技术。

“陈院长说,我的情况非常危险,常规治疗办法不行,还有一线希望就是尝试电转律方法,用额定的高压强电流通过心脏,使心跳恢复正常。”邬新荣回忆道,“陈院长说这是新技术,之前宁夏还没人做过,有一定风险,但这是最后一步棋,问我信不信她?我看着她的眼睛,用尽力气点了点头。”

这无异于一场豪赌。邬新荣清晰地记得,电流穿过身体时,心跳从200多次骤然降至70多次那种“舒服”的感觉。这份生死线上的转机,让她成了医疗档案里的特殊病例。

但危险并未完全解除。邬新荣病症的根源——预激旁道的问题还在,即心房与心室之间除房室结外存在异常传导通道,其形成多为先天性疾病,可引发心律失常风险,随时可能再次出现危险。

陈树兰院长多方打听,终于联系上了南京鼓楼医院的马德赞教授,为邬新荣争取到了手术机会。

“手术听起来很吓人,要开胸。我还是罕见的双旁道,病灶位置更隐蔽、手术操作更复杂。马德赞教授团队反复研究方案,第一次手术先处理了相对明显的一条旁道,术后密切监测恢复情况,等我身体条件允许后,又进行了第二次手术,精准定位并消融了另一条隐藏的旁道。两次手术,彻底把我心脏里的两个‘坏根子’铲除了。”邬新荣说,这42年,她活着的每一天,都是陈树兰院长、马德赞教授给的。这份恩情,山高海深……

B

“老病历”牵出往事 微创手术除新疾

两代医者守护同一颗“心”

时隔42年,今年8月27日,邬新荣再次因为心脏问题走进宁夏医科大学总医院。

宁夏医科大学总医院心脑血管病医院心血管内科主任医师刘志军起初并不知晓这位病人的特殊经历,诊治过程中,邬新荣提到自己40多年前因心脏问题做过开胸手术,这个时间点像一把钥匙,瞬间打开了刘志军作为心电生理专家的记忆。

“听到1983年开胸做过‘预激综合征’手术这几个字,我立马反应过来,因为我是从事心电生理研究的,我国在什么时候、哪家医院开始做这种手术的,我非常清楚。”刘志军说。

“你是不是去南京做的手术?”

“你是不是找陈树兰院长看过病?”

邬新荣点点头,一段尘封了42年的记忆瞬间被激活了。

刘志军担心邬新荣是旧病复发,但经过详细检查后发现,当年马德赞教授为她做的手术非常成功,邬新荣心动过速的异常传导通路(旁道)已经完全消失,现在的问题是房颤。

“1983年,全世界还没听说过房颤能做手术。但40多年过去了,医学技术已经发生了翻天覆地的变化。”刘志军说。

根据邬新荣的年龄和身体状况,刘志军团队为她制定了微创射频消融治疗方案。手术过程中,通过心电监测清晰地看到,当年手术治疗过的部位没有任何异常信号。

房颤手术很顺利。术后第四天邬新荣就出院了。“现在感觉心脏终于踏实了。”邬新荣说。

这份“踏实”来之不易,它跨越了42年,凝结了两代医者的守护。

C

一眼识得故人来 脱口而出唤“小邬”

跨越42年的握手温暖如初

“您是从中卫来的?姓邬,对吗?”95岁高龄的陈树兰教授话音未落,邬新荣的泪水已夺眶而出。

8月29日,邬新荣来到陈树兰教授家。当刘志军提起“这是40多年前您救过的一位病人”时,没等他说出姓名,陈教授便脱口而出。这份跨越近半个世纪的清晰记忆,让在场所有人为之震动。

邬新荣为陈树兰教授献上一束鲜花,紧紧握着她的手,声音哽咽:“陈院长,当年是您救了我,现在刘主任和他的团队又治好了我的房颤,这辈子,我都记着这份恩情!”

陈教授布满岁月痕迹的双手,反复摩挲着邬新荣的手:“术后伤口疼不疼?吃饭睡觉好不好?”95岁的医者凝视着68岁的患者,眼神一如42年前那般温暖、专注。这一刻,时光仿佛倒流,回到了1983年那个生死攸关的时刻……

岁月改变了容颜,但医患间真挚的情感却从未褪色。两个月后,回忆起探望陈树兰教授时的情景,邬新荣感慨道,“我以为陈院长已经不记得我了,没想到她一眼就认出了我。”

这场跨越42年的重逢,不仅是个人心愿的达成,更是医学传承的生动体现。从1983年陈树兰医生冒险为邬新荣实施电转律抢救生命,到2025年她的学生刘志军为邬新荣完成微创手术,再到这次温暖相聚,展现的是医者仁心的代代相传。当医患的手紧紧相握时,握住的不仅是彼此的温暖,更是医学史上关于信任、勇气和坚守的最美篇章。(记者 安小霞 图片由受访者提供)